用AI讲好15分钟的“长”故事,爱奇艺又一次选了难而正确的路 | 速途网

来源:AI界新鲜事

爱奇艺将打造国内首个 AI 剧场!

没开玩笑,这不是简单的公关口号——爱奇艺直接宣布与奥斯卡最佳摄影奖得主鲍德熹合作,在AI颠覆长短剧的这个风口,搞一票大的。

作为《卧虎藏龙》《繁花》背后的掌镜人,今年73岁的他几乎是国内公认的顶级摄影大师。

上图:鲍德熹的百度百科

看到这则消息,我脑子里冒出的第一个词,就是——质感。

毕竟在当下,AI 视频更多还是一种“玩具”。个人创作者随手玩票:比如 AI 甄嬛传里让甄嬛化身手拿AK47横扫后宫的女战士,网友一边调侃“小作坊下料就是猛”,一边又觉得这些快餐类的视频难以传递更多的精神价值。

AI生成的影片,在文娱产业里还没能真正上桌,成为那道关键的“硬菜”。也许,是时候探索如何把 AI 视频从“粗制滥造”的标签里解放出来。

正如爱奇艺首席内容官王晓晖所言,AI 视频现在稀缺的不是创意噱头,而是真正落地的作品,尤其是 15 分钟以上、能够讲好故事的作品。因此,爱奇艺的野心,是打造一批兼具艺术性与商业性的叙事短片。

这是一件“难而正确”的事。技术上,长片生成仍在实验室打磨,时序一致性、剧情逻辑、音画同步都存在巨大挑战;产业上,观众接受度、版权合规、创作者关系同样充满不确定性。站在今天,大概率是“投入大、回报慢”。

但如果回头看,这或许会像2012年爱奇艺率先做自制剧、2016 年押注竖屏剧那样,成为提前踩中下一个波峰的动作。

长片的技术挑战:AI台上十分钟,人类台下十年功

爱奇艺这次把目标直指 15 分钟以上的故事片,方向清晰,也格外大胆。可不要小看这 15 分钟——在人类观众眼里只是一个课间休息,但对 AI 来说,却是一道至今仍未跨越的坎。

回想 Sora 横空出世的那天,AI 视频第一次进入公众视野,让人惊呼“世界不存在了”。

然而即便是如此颠覆性的产品,其号称能稳定生成的最长视频也不过一分钟,其背后消耗的算力之大,使Sora在很长一段时间都是只面向艺术家的“期货”。

Sora 的代表作《气球人》时长仅有一分半。一个气球头的孤独人,用自白演绎着乐观与荒诞的故事。这条被誉为 “Sora 最佳发布”的短片,其实凝聚了大量人工心血。

上图来源:OpenAI《air head · Made by shy kids with Sora》

制作团队 shy kids 在采访中直言:影片是三人耗时近两周完成的,后期工作量只增不减。模型难以保证黄色气球人在不同镜头的一致性,即使团队明确要求生成一个黄色气球,但最后生成的气球却可能是其它颜色,有时,气球上甚至会莫名出现一个脸部图案。最终只能依靠多次剪辑和人工修正来接近剧本设想。

换句话说,AI 给出的只是素材,成片依然高度依赖人。

图片来源:fxguide

当然,技术正在加速追赶需求。以国产模型为例,可灵AI目前支持最长3分钟的视频生成,且通过“续写”功能实现多段衔接,保持较高的画面一致性。而MiniMax的新一代模型Hailuo 02,也在复杂动作表现和运动流畅性方面取得突破,支持更大幅度的动态生成,适用于跳水、奔跑等高难度动作场景,强化了叙事语法的操控力。

不过,要把一分半的短片扩展到 15 分钟的叙事作品,技术或许只是爱奇艺AI长片的“第一道关”。

在短视频为王的时代,让观众心甘情愿花 15 分钟坐下来,需要的不仅是过硬的技术认知和应用,还必须有足够精彩的情节、紧凑的节奏和经得起专注观看的画面质感。

也正因如此,爱奇艺把目标瞄准在这一赛道,本身就透露出战略上的决心和远见。它不满足于AI只是一个素材帮手、一个小而美的影视工具,而是让AI真正融入工作流,成为未来的内容宝库。

爱奇艺的 AI 实践进展:走到哪里了,还要往哪里走

AI 在内容产业的真实角色,从来不是取代导演和编剧,而是降低成本、加快迭代、扩展创意边界。拆开来看,分镜、美术、配音、特效、粗剪等环节,部分已经感受到了AI赋能带来的巨大便利。

在爱奇艺的探索中,自研的 “剧本工坊” 和 “影像工坊”,已经成为创作者的强大助力。

前者依托大语言模型的能力,可以多维度分析剧本,快速提炼核心情节和关键场景,还能辅助主创与虚拟制作团队筛选出适合使用虚拍的场景,并估算出虚拍使用量的占比;后者则能根据文字描述快速生成场景视觉草图,把概念设计前置,大幅提升美术、导演和制片之间的沟通效率。

在《大梦归离》的筹备期,爱奇艺就协助美术团队训练 GenAI 模型,通过“影像工坊”生成效果图与概念图,不仅提升了设计质量,还节约了大量时间和成本。

两个工具还能形成闭环:比如《无忧渡》女主角段半夏的角色设计,先由“剧本工坊”提取文字描述,再由“影像工坊”生成古代风格的人物形象;当项目最终确定以唐代为背景时,只需调整提示词,就能快速生成符合唐代美学的角色设定。

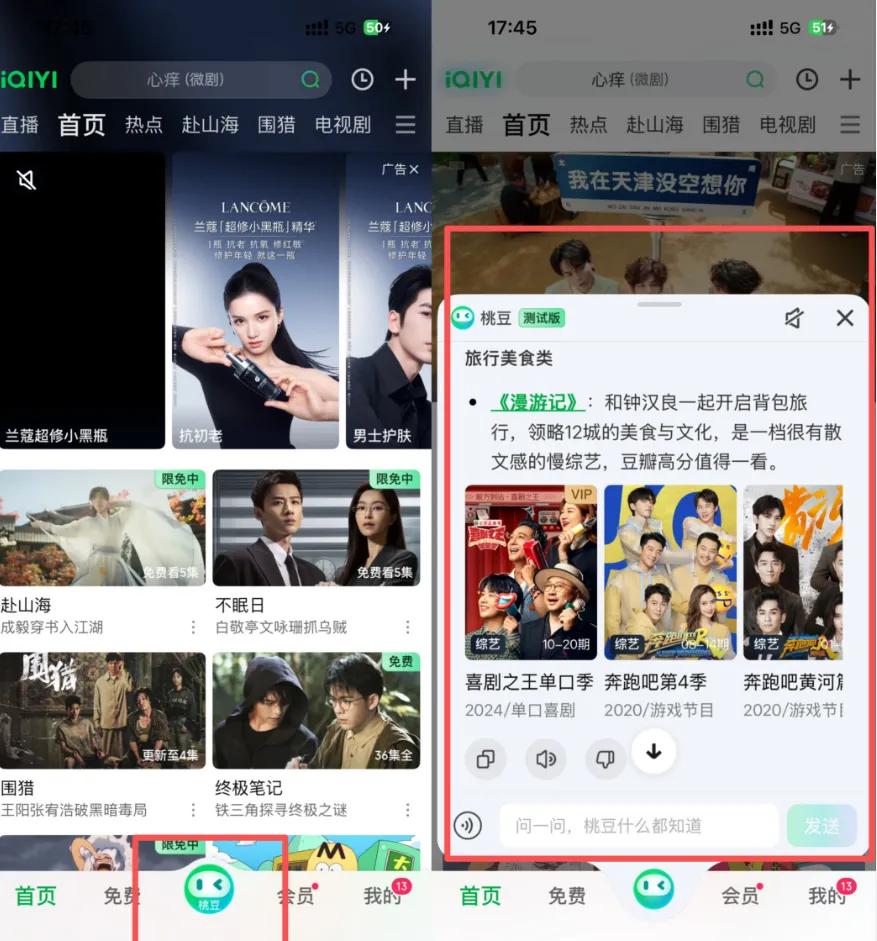

更广义上,爱奇艺的 AI 探索也延伸到观众体验层面。比如可以和剧中人物互动的智能体“桃豆”,以及 AI 跳看、剧情高光提示等功能,都是在把 AI 从幕后工具延展到前台体验。

上图:爱奇艺给桃豆的入口位置非常显眼

当然,AI 在影像生成与叙事完整性层面仍有很大空间。真正的突破,需要像“鲍德熹·爱奇艺 AI 剧场”这样的创作营去推动。只有在这种高强度的实践中,AI 的潜力才能被释放出来,创作者的想象力也才有机会被进一步解放。

这种项目的价值,不只是技术验证,更是一次产业链的联合实验:创作者在封闭训练中,能把分镜、美术、导演、后期等环节和 AI 工具反复打磨,探索人机协作的最优工作流。因此,这个活动不只是打造前所未有的AI长片,更是在为未来的 AI 影视工业化做演练。

写在最后

除了爱奇艺在 AI 领域的持续探索,我想再次把目光投向文章的另一个主角——鲍德熹。

在大众的刻板印象里,似乎只有年轻的“新玩家”、或者技术出身的跨界者会主动拥抱新技术,而资深的电影人往往更保守,甚至对 AI 带着天然的成见。

鲍德熹显然能击碎这种想象。

在拍摄《蛟龙行动》的时候,鲍德熹就为了保证水下拍摄效果,主动提出自己需要一个可以远程遥控的水下机器人。

后来他在采访中说:“我们合作去完成前人没有做过的事情,这对中国电影工业的水下拍摄来说,是非常重要的里程碑,应该作为中国电影发展的重要方向来思考。”

在他的推动下,全球首台电影级水下机器人由此诞生。

可以说,AI、具身智能这些今天最cool、最热的话题,这位 73 岁的电影人依然对其保持着好奇心与探索欲。

我想,这可能是对这个时代的AI焦虑最好的回应。

愿我们都能像鲍德熹一样,在自己热爱的领域里,始终保持拥抱新事物的勇气与探索的热情。

参考资料:

1.智能不够、人工来凑?Sora首批使用者“揭秘”:爆火短片,3人耗时两周,全靠人工后期

2.从内容量产到商业化复用,爱奇艺虚拟制作走在前沿

3.鲍德熹专访 | 全球首台电影级水下机器人诞生,电影工业水下拍摄的新里程碑